Le Bistrot du Sommelier fête ses 25 ans. Nicolas de Rabaudy m’avait raconté qu’il était aux côtés de Philippe Faure-Brac aux débuts de cette aventure. Philippe a su transformer cette expérience en réussite. Plus de cinq cents personnes se bousculent pour venir fêter le propriétaire heureux et son équipe. De jeunes sommeliers en apprentissage dispersent des vins à déguster de toutes régions. L’atmosphère est à la fête et au chant, car Philippe a un fort beau filet de voix. Gérard Holz, venu en ami a montré que les sables du Dakar n’ont pas ensablé sa voix. Patrick Pignol tout sourire a voulu comme moi montrer à ce sommelier de grand talent toute l’estime que nous lui portons.

un livre « Le marché de l’excellence » donne à mon expérience une dimension dynastique (?) samedi, 9 mai 2009

Madame Marie-France Garcia-Parpet est l’auteur d’un livre : « Le marché de l’excellence » au sous-titre : « les grands crus à l’épreuve de la mondialisation », publié aux éditions du Seuil.

Dans ce livre cette chercheuse à l’INRA étudie la compétition dans laquelle est engagé le vin français en choisissant une approche sociologique, voire ethnologique.

Dans une première partie où elle analyse le produit sous l’angle de l’excellence, elle tend à faire apparaître à quel point les castes privilégiées tendent à perpétuer leurs positions dominantes historiques en faisant appel à la protection des pouvoirs publics. Le conservatisme des anciens acteurs est opposé aux forces nouvelles des intervenants de la compétition mondiale.

A ma grande surprise j’ai pu lire que je suis cité de nombreuses fois et que l’on donne à mon expérience une dimension dynastique qui n’a jamais existé.

Flatté d’être mentionné, je n’ai aucune envie de lancer une polémique. Mais étonné qu’une chercheuse à la déontologie garantie par son appartenance à l’INRA n’ait pas éprouvé le besoin de me contacter, j’ai rédigé un projet de lettre à lui adresser.

C’est un projet, car il me semble utile de « mûrir » ce courrier. C’est aussi une occasion de faire découvrir à mes lecteurs un peu plus que ce qui figure dans mon livre « carnets d’un collectionneur de vins anciens ». Les avis et commentaires seront les bienvenus.

——————————————————————————————————————-

Lettre à Madame Marie-France Garcia-Parpet

Objet : Livre « Le marché de l’excellence » sous-titre : « les grands crus à l’épreuve de la mondialisation », éditions du Seuil.

Madame,

C’est un forum de passionnés de vin qui m’a appris l’existence de votre livre. Celui qui l’a signalé a indiqué que je suis cité plusieurs fois, ce qui m’a poussé à rechercher votre livre. Me rendant chez mon libraire, je l’ai demandé et consultant la table des matières je n’ai vu mon nom ni dans les noms cités ni dans les ouvrages cités. Curieux du sujet, j’ai acheté le livre. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai remarqué que votre liste des auteurs est en deux parties. Je suis cité dans la deuxième.

Tout d’abord, je suis extrêmement honoré de figurer dans votre livre, cité plusieurs fois, avec des extraits de mes écrits ou déclarations à divers médias. Je suis en bonne compagnie puisque vous citez aussi très souvent Aimé Guibert, dont je m’honore d’être l’ami, personnage haut en verbe, aux idées percutantes, qui a fait énormément pour le monde du vin et avec lequel je converse avec un infini plaisir.

Mon nom et mon expérience sont cités dans la première partie où vous décrivez la spécificité du produit, avec la distinction sociale et le rapport au temps (c’est le titre de votre premier chapitre). Vous avez choisi un biais ethnographique et le jeu subtil des rapports sociaux que vous suggérez comme obéissant au principe suivant : quand on est d’une certaine caste, on cherche à en prolonger le plus longtemps possible les privilèges ou la rareté. Il apparaît assez clairement que vous êtes sensible à l’origine sociale des acteurs, avec l’idée qu’ils font tout pour protéger leur rang.

Vous utilisez mon exemple pour corroborer cette vision. Je n’ai aucune intention d’argumenter sur votre sujet de thèse, car il vous appartient. Mais comme votre vision de l’évolution de ma famille me semble être à l’opposé de ce que j’ai vécu, il m’est apparu intéressant d’écrire ce que je ressens, plus pour moi que pour vous, car votre livre, riche d’informations, ne sera en rien modifié par la correction que je ferai de ce qui est écrit.

J’aurais préféré que nous nous voyions avant la parution de votre livre, d’autant que je suis très accessible, mais si vous aviez connu l’histoire de ma famille, mon exemple aurait perdu de son poids dans votre argumentation et je n’aurais pas été cité. Tout est donc bien ainsi. Je vais juste me permettre de retracer mon évolution, en espérant que vous puissiez y trouver l’intérêt du chercheur que vous êtes, puisque mon expérience vous est apparue intéressante à mentionner.

Vous dites : « petit-fils d’un grand industriel de l’acier, il a dès son enfance, eu l’occasion d’être initié à la dégustation des plus grands vins »…

Puis : « prolongement naturel de cette enfance privilégiée, François Audouze, en tant qu’héritier d’une grande famille, a eu la possibilité de devenir polytechnicien »…

Puis : « ayant des dispositions pour la dégustation – résultant d’expériences accumulées sur au moins trois générations étant donné les connaissances acquises par son père et son grand-père -, François Audouze a bénéficié aussi du temps libre et d’un revenu suffisamment élevé pour s’adonner à ses passions »…

Puis : « Lassé de l’industrie »…

Puis : « Si les vins dégustés au cours de ces dîners sont « inaccessibles au commun des mortels », étant donné leur prix et le filtrage délicatement opéré lors du coup de fil précédant les dîners »…

Puis : « propriétés sociales d’autant plus rares qu’elles allient une grande aisance économique et une connaissance des vins dont l’appropriation s’est élaborée sur plusieurs générations, témoignant ainsi de la qualité sociale de la lignée »…

Enfin : « il se pose en spécialiste de vins plus anciens que les vins de garde les plus prisés »…

Le tableau est brossé. Il est tellement contraire à la réalité que rétablir celle-ci me semble une nécessité, du moins pour moi (je le répète).

Mon grand-père paternel, Jean Germain Audouze (1874-1966) a commencé par être garde républicain à pied. Il assurait le rôle de planton dans les théâtres parisiens. Il revint ensuite dans sa région natale pour devenir gendarme à Eymoutiers, petite commune non loin de Limoges. Un gendarme ne me paraît pas être d’une grande lignée sociale. Quand mon père Lucien Audouze (1909-1983) fit ses études de médecine à Bordeaux puis à Lyon pour devenir médecin militaire, ma grand-mère vivait l’ascension sociale de son fils comme un cadeau du ciel.

Mon grand-père maternel, Marcel Hardy (1886-1977) ardennais de famille était le fils d’un artisan tonnelier. Mais son père qui travaillait le bois et le fer n’a sans doute jamais vu une vigne. Doté du certificat d’études primaires, son seul diplôme dont il était fier, il était employé dans une quincaillerie. Il avait trois frères dont il était l’aîné. Son frère René Hardy a épousé une demoiselle Tortuaux dont le père était propriétaire d’une quincaillerie où travaillaient les deux frères. Après la guerre pendant laquelle mon grand-père fut gravement blessé à Verdun et hospitalisé pendant plus de deux ans, René, qui avait entretemps ajouté à son nom celui de son épouse, eut l’idée de créer une société de vente d’aciers car la reconstruction d’après-guerre semblait prometteuse. Trois frères entrèrent dans le capital et c’est René qui fut gérant. La société Hardy-Tortuaux ainsi créée en 1919 non pas par l’association de deux familles mais du nom de mon grand-oncle venait de se constituer. René demanda à mon grand-père d’être responsable de l’exploitation. Logé dans une petite maison qui surplombait le chantier où se stockait l’acier à Nouzonville, mon grand-père dirigeait les ouvriers et les chauffeurs, et le soir à la veillée, il passait les écritures de stock.

La société s’est développée, grâce à l’ingéniosité de René, et quand la famille a acquis un entrepôt à La Courneuve, René a demandé à mon grand-père d’en devenir directeur de dépôt. Il a logé avec ma grand-mère pendant plus de trente ans dans une petite maison au centre du dépôt. Ma grand-mère avait pour seul horizon de vue le carrousel des camions et des wagons qui circulaient dans le dépôt ainsi que les énormes stocks d’aciers. On est loin de l’image des grandes familles qui se montrent dans les salons parisiens, car cet environnement, je ne connais personne qui pourrait le subir comme l’a subi ma grand-mère, 24 heures sur 24.

Lorsque mon grand-père Jean Audouze a grandi en âge, mon père a voulu le rapprocher de lui et ses enfants et il l’a logé avec ma grand-mère dans un petit pavillon à Champigny-sur-Marne, s’occupant du potager que mes parents avaient à Champigny.

De même, lorsque mon grand-père Marcel Hardy a atteint l’âge de la retraite, il a acheté un pavillon à Champigny-sur-Marne, proche du pavillon de mes parents. Ce qui fait que j’ai eu la chance de voir autant qu’il était possible mes grands parents qui vivaient à courte distance de chez mes parents. Champigny-sur-Marne peut-il être considéré comme le havre désiré d’une grande famille ?

Il est certain que la société Hardy-Tortuaux a connu de beaux moments, qui ont permis de distribuer de rares dividendes, car l’esprit de la société était à conserver tous les profits dans l’entreprise, ce qui a d’ailleurs conduit, au moment de la troisième génération, à la vente de la société, qui n’assurait aucun revenu à ses actionnaires.

Au lieu de la perpétuation d’une lignée familiale, j’ai vécu l’histoire de ma famille comme une quête permanente d’ascension sociale. Ma grand-mère paternelle, femme de gendarme, voyant son fils devenir médecin militaire, était émue. Mon grand-père paternel, doté du certificat d’études, voyant ses deux petits-fils devenir l’un polytechnicien, l’autre normalien, et sa petite-fille professeur de lettres assouvissait un secret désir.

Quand ma mère est devenue amoureuse d’un beau militaire, mon grand-père vivait cela un peu comme une semi-mésalliance, car la famille Audouze n’avait aucun avoir. Il y avait déjà la répulsion des mariages inter-régions, l’Auvergne étant ressentie comme une région sous-développée par rapport à l’Ardenne industrieuse. Il y avait donc une tension entre les deux belles-familles du fait d’un écart social qui était entre deux barreaux bas de l’échelle sociale. Aussi mon père a-t-il voulu montrer qu’il était d’un autre bois. Médecin militaire, il a été handicapé par une tuberculose qui l’a cloué deux ans en sanatorium. Là, il a peint, dessiné, et a développé par la suite son talent artistique. Démobilisé, il s’est installé comme oto-rhino à Champigny-sur-Marne, ce qui explique le regroupement familial. Ma mère, vexée sans doute des remarques acerbes de ses parents sur l’origine sociale de son mari, a été d’une ambition démesurée pour ses enfants.

Si je suis entré à l’école Polytechnique, ce n’est pas porté dans le couffin du confort d’une élite comme cela ressort de votre phrase, mais parce que ma mère m’a fait apprendre à lire à trois ans par une institutrice en retraite et m’a fait sauter deux classes dans les trois premières années d’école. Mon diplôme n’est pas venu de ma cuiller d’argent mais de l’opiniâtreté d’une mère. Mon père, charmeur et prévenant a été le président fondateur du Lions Club de Nogent-sur-Marne, ce qui a entraîné une vie sociale active. J’ai d’ailleurs été influencé par son exemple puisque je suis devenu président de ce même club à l’âge de 29 ans, ce qui, dans le fonctionnement de ces clubs dont les membres sont habituellement dans la cinquantaine active et attendent longtemps avant d’obtenir ce poste, est assez inhabituel.

Mais c’est un de mes traits de caractère que d’aimer la compétition, puisque ma mère m’avait formé à gagner tous les concours. La phrase : « prolongement naturel de cette enfance privilégiée, François Audouze, en tant qu’héritier d’une grande famille, a eu la possibilité de devenir polytechnicien »… me parait complètement contraire au contexte familial tel que je l’ai vécu.

Mon grand-père paternel ne buvait pas. Mon grand-père maternel recevait relativement peu. Presque seulement la famille et ces fameux moines qui m’ont tant fasciné quand je servais la messe chaque dimanche. Enfant, je vivais mal le péché de gourmandise, et de voir des moines plus gourmands que Gargantua ou Grandgousier, commettant donc péché sur péché, cela me troublait. Marcel Hardy, contrairement à ce qui est suggéré, n’avait quasiment aucune connaissance du vin. Sa connaissance n’était pas nulle. Il disait souvent : « quand je veux acheter du vin, je vais à la Foire de Paris. Et si le vigneron me plait, j’achète ses vins ». Et Marcel nous a souvent traînés à la Foire de Paris, spectacle impressionnant pour des enfants qui voient des kilomètres de saucisses, des mottes de beurre comme des montagnes. Cette vision, j’ai du mal à la convertir en privilège d’une grande famille.

Mon père recevait aussi beaucoup d’amis, et au travers des barreaux de l’escalier montant à nos chambres, nous nous faisions petites souris pour écouter les rires. Il y avait bien sûr des vins, dont certains n’étaient pas mauvais (je l’imagine), mais la culture œnologique de mon père était inexistante. Si un ami du Lions Club lui indiquait un propriétaire, il achetait. Mais la recherche de connaissance était au niveau zéro. Jamais dans ma famille je n’ai entendu parler de Pétrus, Cheval Blanc ou Haut-Brion. Et si ces noms avaient été évoqués, on aurait immédiatement dit : « ça, c’est pour des gens de la Haute ».

Dans ce même esprit, la phrase : « propriétés sociales d’autant plus rares qu’elles allient une grande aisance économique et une connaissance des vins dont l’appropriation s’est élaborée sur plusieurs générations, témoignant ainsi de la qualité sociale de la lignée »… est donc totalement fausse.

Mes deux grands-mères cuisinaient bien. Mais c’est plus l’apanage des familles modestes que des familles de la « Haute ». Mes parents et grands-parents avaient une connaissance du vin proche de zéro et la mienne était tout simplement égale à zéro. A 27 ans, quand j’ai acheté un pavillon au Plessis-Trévise (spot qui n’est normalement pas prisé par les grandes familles), et lorsque la cave me tendait les bras pour que je la remplisse, ma connaissance des vins était égale à zéro. Et elle est restée longtemps embryonnaire, forgée par le caviste Nicolas local où j’allais acheter des vins que mon pouvoir d’achat me permettait d’acquérir. Je n’avais aucunement le temps, car contrairement à ce qu’on voudrait suggérer, je travaillais comme un fou, n’ayant aucun temps à consacrer à l’apprentissage du vin et encore moins aux visites de vignobles.

La phrase : « petit-fils d’un grand industriel de l’acier, il a dès son enfance, eu l’occasion d’être initié à la dégustation des plus grands vins » est doublement fausse puisque mon grand-père n’était que le directeur d’exploitation d’une affaire familiale qui ne distribuait pas beaucoup, vivait dans un pavillon de banlieue, sans aucun comportement de bourgeois (à part ses œuvres charitables), et je n’ai jamais été initié dès mon jeune âge à la dégustation. Je voyais seulement que l’on recevait et qu’il y avait du vin.

Tout est faux dans la phrase suivante : « ayant des dispositions pour la dégustation – résultant d’expériences accumulées sur au moins trois générations étant donné les connaissances acquises par son père et son grand-père -, François Audouze a bénéficié aussi du temps libre et d’un revenu suffisamment élevé pour s’adonner à ses passions ». Car je n’avais aucune disposition pour la dégustation, aucune lignée dans ce sens puisque personne ne connaissait réellement le vin, même si l’aptitude à goûter devait exister, et l’idée de temps libre est absolument fausse. Seul est vrai le fait que mon revenu élevé me permettait de boire de grands vins. Et ayant hérité de ma famille l’envie de bien recevoir et d’être généreux avec mes invités, j’ai bien traité tous les amis et parents qui dînaient chez moi.

La phrase : « Si les vins dégustés au cours de ces dîners sont « inaccessibles au commun des mortels », étant donné leur prix et le filtrage délicatement opéré lors du coup de fil précédant les dîners »… me choque, parce que l’on suggère que je choisirais les convives alors que je me suis fait un point d’honneur de ne jamais mettre aucune condition à la participation à mes dîners, allant même jusqu’à l’offrir à certains jeunes motivés qui me paraissaient ne pas avoir les moyens de participer financièrement au coût élevé de mes dîners, élevé car je vise l’excellence ultime.

La phrase : « Lassé de l’industrie » est elle-même aussi fausse, car je n’ai jamais marqué le moindre désintérêt pour mon rôle d’industriel. Ayant dirigé un groupe dont le point d’origine est l’entreprise familiale, et l’ayant fortement développé, j’ai été débarqué de mon poste de président à la suite d’une OPA réalisée par un groupe allemand. Immédiatement après, j’ai acheté une entreprise spécialiste dans les produits d’isolation pour le bâtiment et l’industrie. Je l’ai fortement développée, et quand j’ai senti que ma société courait un risque financier qui la mettait en péril, je l’ai immédiatement vendue. Ayant atteint l’âge de la retraite et échaudé par cette expérience, j’ai jugé qu’il était temps de ne me consacrer qu’à ma passion du vin, avec le goût de la compétition me poussant à faire de cette expérience une expérience unique.

Mon activité de dîners a démarré avant ma mise à la retraite parce que ma nouvelle société représentant de l’ordre de cent personnes alors que j’en dirigeais quatre mille, il me semblait possible de mener les deux de front, ce qui n’était en aucun cas un signe de lassitude.

Enfin, ce qui m’a choqué, c’est cette phrase : « il se pose en spécialiste de vins plus anciens que les vins de garde les plus prisés »… Ma formation scientifique m’a donné l’humilité du scientifique qui ne prétend jamais être celui qui sait. Chaque fois que je communique sur les vins, je m’empresse de faire comprendre que : « je ne suis pas celui qui sait, je suis celui qui a de l’expérience », ce qui pour moi est une différence majeure. Jamais je ne prétends détenir la vérité, je prétends avoir de l’expérience. Entre expertise et expérience il y a une différence majeure. Je sais rester à ma place, même si j’aime parler du vin.

L’analyse que je pourrais faire du parcours de ma famille est qu’il est strictement le même que celui de toutes les familles françaises, à savoir l’envie que la génération suivante soit d’un statut social supérieur. Dans ma famille on voulait se pousser du col, et le but ultime a été atteint par mon frère, hélas sans que beaucoup de mes aïeux ne puissent en être témoins, lorsqu’il a été nommé conseiller scientifique à l’Elysée du Président Mitterand, astrophysicien reconnu, récipiendaire de la Légion d’Honneur. Le petit gendarme et l’employé de quincaillerie ont eu un petit-fils grand scientifique. C’est un aboutissement.

J’ai eu mon ambition, beaucoup d’ambition, et un goût très prononcé de la compétition. Concours de maths de l’enseignement catholique, concours général de physique, entrée à Polytechnique à 18 ans, cela montre une envie de gagner. Démarrant dans la vie active alors que mes amis universitaires avaient encore au moins quatre ans d’études, j’ai joui d’un pouvoir d’achat plus rapidement que d’autres. J’ai fondé ma société de conseil d’entreprises à 25 ans, et mon client principal a été Hardy-Tortuaux, société de famille où je n’étais pas du tout destiné à entrer puisque c’est la branche de René Hardy et non de Marcel qui dirigeait. Lorsque mes cousins, mes clients, m’ont proposé d’entrer comme directeur technique dans l’entreprise familiale, culotté comme on l’est à 27 ans, j’ai dit que je n’y entrerais que comme directeur général. Ce fut fait, mais je n’étais pas naïf, car je savais qu’en dépendant de mes cousins, je paralysais le droit de vote de ma branche familiale, ce qui s’est produit, car il m’a été difficile de m’opposer à la vente de la société familiale en 1978. Heureusement, mon grand-père mort en 1977 n’a pas vu sa société vendue. Mon grand-oncle René, homme de prestiges et d’honneurs, contrairement à mon grand-père au parcours modeste, était devenu président de la fédération internationale du négoce des aciers tubes et métaux. Goût du challenge et point d’honneur pour ma branche familiale, j’en suis devenu président aussi, offrant ce cadeau posthume à mon grand-père qui avait vécu dans l’ombre de son frère.

Je n’ai pas hérité d’une cave. Père et grand-père réunis, je n’ai pas eu plus de vingt à trente bouteilles, dont l’essentiel était constitué de Chateauneuf-du-Pape d’un producteur dont je n’ai jamais croisé le nom depuis. On connaît la théorie des compensations : si j’avais hérité d’une cave, je n’aurais jamais eu la même frénésie à constituer une cave qui compte. De même, si j’avais eu un palais formé de longue date au lieu d’être totalement ignare à trente ans, je n’aurais jamais eu la même envie de communiquer sur mon expérience.

Pourquoi cette longue lettre pour corriger l’image que vous avez forgée ? C’est parce que, qu’on le veuille ou non, on est influencé par des phrases ou des mots. La devise de Polytechnique : « pour la Patrie, les sciences et la Gloire » est certainement une phrase qui compte énormément dans ma vie. Une autre m’a beaucoup troublé, c’est l’expression : « je me suis fait moi-même ». Tous les gens non diplômés qui réussissent disent : « je me suis fait moi-même ». Fallait-il en conclure qu’avec mon cursus je ne m’étais pas fait moi-même ? Aurais-je été fait sans en être responsable ? Cela m’a toujours choqué. Aussi, s’agissant de mon expérience du vin, où, à l’évidence, on peut dire que vraiment, « je me suis fait moi-même », je suis chatouilleux sur le fait qu’on puisse dire que le mérite en reviendrait à une lignée, à une facilité familiale ou à une cuiller en argent.

C’est cette réaction épidermique qui justifie que je sois si long dans cette lettre, évoquant des sujets dont la portée n’a rien de planétaire.

Si mon parcours professionnel a été réussi, c’est parce que ma mère, sans doute vexée qu’on lui fasse sentir une alliance avec une famille d’un milieu social plus faible, m’a inculqué l’envie de gagner tous les challenges possibles. Et si je suis actif dans cette expérience dans le domaine du vin, c’est à cause d’une phrase de ma femme, au moment où j’étais au faîte de ma carrière : « tu travailles tellement que lorsque tu seras à la retraite, tu n’auras aucune passion, aucun hobby. Tu ne sauras rien faire ». Mon goût du challenge avait un aiguillon et matière à s’exprimer.

Voilà l’image que je voudrais vous donner et que je serai heureux de transmettre verbalement si vous me faites l’honneur de vouloir faire ma connaissance. Et je pousserai même ce mouvement jusqu’à vous inviter à l’un de mes dîners, sans redouter le moins du monde que votre présence puisse représenter, dans un sens ou dans l’autre, une dissonance sociale.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes remerciements pour avoir été aussi abondamment cité dans votre excellent ouvrage et celle de mes sentiments respectueux et distingués.

François Audouze

quelques vins dans le sud vendredi, 8 mai 2009

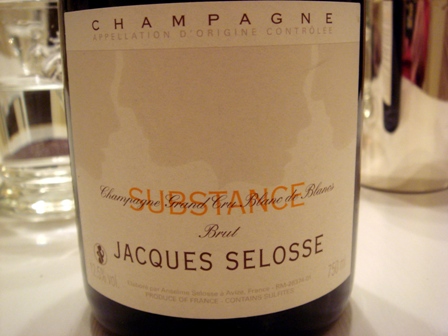

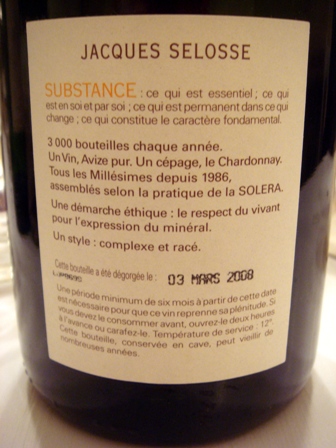

Dans le sud, avec mon gendre, nous ouvrons un Champagne Substance de Jacques Selosse, dégorgé en mars 2008. J’avoue avoir plus de mal que d’habitude avec ce champagne extrême. Car il est difficile de se raccrocher à des repères. C’est grand, noble, mais c’est extrême. Sur un gigot cuit neuf heures et fondant comme du miel, un Château Larrivet-Haut-Brion rouge 1992 est une agréable surprise. On n’attendrait jamais un coffre pareil d’une si petite année. Le vin est court bien sûr, et ne déborde pas d’imagination, mais ce vin est plus que buvable, il est plaisant. Juste après lui, nous goûtons Château Mouton-Rothschild 1967. Bien sûr, après quelques minutes d’épanouissement dans le verre, ce vin ouvert deux heures avant le repas nous offre du velouté, de la grâce, et une rondeur apaisante. Mais on est loin du raffinement qu’un tel vin devrait avoir. Et on ne peut pas incriminer l’âge, car la couleur du vin est d’un beau rubis et son niveau dans la bouteille était quasiment comme au premier jour. Ce vin, tout simplement, n’avait pas envie de jouer les grands. Alors, c’est l’inattendu vin de 1992 qui est le plus plaisant des trois, surtout parce qu’attendant moins, on valorise la surprise.

les bordeaux

dîner chez Yvan Roux jeudi, 7 mai 2009

Après le 118ème dîner, direction le sud. A peine ai-je le temps de faire une sieste que l’on m’entraîne de force (on imagine ma souffrance) pour aller dîner à la table d’hôtes d’Yvan Roux. Les journées s’allongent et nous profitons un peu plus des plaisirs de la vue sur la presqu’île de Giens et les îles de la rade d’Hyères.

Le Champagne Delamotte brut blanc de blancs est très agréable à boire. Sa simplicité et sa clarté le rendent facile, porteur de plaisir. Babette avec sa sœur finissent de décortiquer un monceau d’araignées de mer qu’Yvan nous prépare en salade, simples, froides, avec une salade au jus de citron et quelques gousses d’ail confit. Ce plat est absolument délicieux. Dès que le saint-pierre cuit à 120° arrive dans sa simplicité sur la table, il est temps de passer au Champagne Salon 1996. La première gorgée démontre l’ampleur du saut gustatif et qualitatif entre les deux champagnes de la même maison. Et le Delamotte est un spectaculaire faire-valoir du Salon à la belle complexité. Je le trouve floral, fruité dans l’esprit des groseilles blanches, et d’une délicatesse assez inhabituelle pour le champagne Salon. C’est une merveille et le poisson blanc accompagne le breuvage divin avec harmonie. Pour ma fille et mon gendre, ce dîner a eu des parfums prometteurs de l’été et des vacances.

La salade d’araignée, dans sa pureté, avec des gousses d’ail

Le saint-pierre, c’est délicieux. Mais la tête n’est pas très belle !

mangues, avec une présentation très tropicale !

Le champagne Salon 1996 sous les sunlights, et dans une version tamisée, façon voyage au bout de la nuit

118ème dîner de wine-dinners au restaurant Taillevent mercredi, 6 mai 2009

Le 118ème dîner de wine-dinners se tient au restaurant Taillevent. J’arrive à 17 heures et la table est déjà dressée dans la magnifique salle lambrissée du premier étage dont le grand lustre moderne sert d’auréole. Je m’apprête à ouvrir les bouteilles lorsque Valérie Vrinat, avec un grand sourire, me demande : « la tarte aux fraises des bois pour les sauternes, pourquoi l’avez-vous acceptée ? » Je bredouille une réponse en disant qu’on me l’a proposée et que je n’avais pas envie de dire non, alors qu’on sait que fruits rouges et sauternes sont des ennemis de classes. Valérie me dit : je m’en occupe. Peu de temps après Alain Solivérès vient me saluer. Il n’est pas au courant de cette discussion. Je lui fais sentir quelques vins aux parfums inoubliables. Quelques minutes plus tard, le chef pâtissier qui avait été alerté vient me voir. Il doit lui aussi sentir les deux sauternes et nous concluons ensemble qu’il faut revenir au classicisme d’un dessert aux agrumes pour le Fargues, cependant que le Rayne-Vigneau accompagnerait bien des madeleines ou des financiers. Lorsque nous faisons la synthèse de nos observations, il me suggère de servir quand même les tartes aux fraises de bois. Pourquoi pas ?

L’opération d’ouverture est musclée, car beaucoup de bouchons me résistent et beaucoup se brisent en de nombreux morceaux. J’ai failli m’évanouir en respirant deux vins qui m’évoquent le même mot : « miracle ». Ces sont deux grandes émotions, dont je révélerai les noms en racontant les vins.

Notre table de onze est composée de six femmes et cinq hommes. Un ami canadien qui vit aux Etats-Unis mais vient souvent dans notre belle Europe a invité avec son épouse un couple d’anglais vivant en Italie, un couple d’américains vivant à Paris, un couple de français vivant à Paris et une mère et sa fille toutes deux françaises.

Les règles à suivre pour profiter de ce dîner sont exposées tout en trinquant sur un Champagne Besserat de Bellefon Brut 1966 qui est une magnifique introduction au monde des vins anciens. La couleur est d’un ambre cuivré. Sur la première goutte qui m’est servie, je sens une odeur de gibier qui va disparaître avec la suite de la bouteille, mais aussi grâce aux gougères qui ne sont pas destinées à créer un réel accord, mais à préparer le palais pour la suite du repas. Le nez évoque les fruits jaunes et la bouche des fruits rouges. Le champagne est d’une très belle longueur. Joe, mon ami organisateur du repas m’avait demandé d’insister sur les champagnes anciens. Celui-ci est une belle introduction.

Le menu créé par Alain Solivérès, dans sa rédaction initiale ne tenant pas compte de l’ajout de desserts est ainsi composé : Langoustine royale croustillante, marmelade d’agrumes au thé vert / Saint-Pierre clouté au basilic, saveurs anisées / Epeautre du pays de Sault en risotto aux girolles / Canard de Challans rôti aux navets / Mignon de veau de lait rôti aux morilles / Fromages de nos provinces / Fine tarte aux fraises des bois.

Le Champagne Perrier-Jouët réserve cuvée extra brut 1966 est d’un ambre plus doré que son compagnon de la même année. Son nez est envoûtant. Tout en lui est velours et douceur. C’est un champagne merveilleux de charme. Avec la langoustine, c’est une addition sensuelle de douceurs. La marmelade est trop forte pour ce champagne délicat. Le Champagne Cuvée Diamant Bleu Heidsieck Monopole 1964 est d’un ambre plus foncé et plus gris. Le nez est extrêmement noble et expressif. Ce qui frappe en bouche, c’est l’incroyable structure de ce vin. Il est d’une grande noblesse et d’une longueur infinie. C’est le plus racé des trois. Le saint-pierre a l’intelligence de lui laisser la vedette, car c’est un immense champagne.

Le Vin Nature de Champagne, Caves Prunier, vers années 1920 est un vin tranquille malgré la fermeture de son bouchon d’un embryon de muselet. L’odeur d’entrailles est trop prononcée. La couleur est claire et sympathique. Un convive prévoyant et conservateur signalera un tardif retour à la vie, mais la cause est entendue : ce vin n’a pas d’intérêt, sauf celui de mettre encore plus en valeur le vin extraordinaire qui le suit.

Le Château Haut-Brion blanc 1983 est d’un or prodigieux. J’ai eu une grande surprise en l’ouvrant, car si le « 3 » était lisible, le chiffre précédent ne l’était pas. Le bouchon indique de façon incontestable que c’est Château Haut-Brion blanc 1953. Une aubaine, car c’est un mythe. Le nez est racé, au charme rare. En bouche, le mot qui me vient instantanément à l’esprit est : « glorieux ». Ce vin est glorieux. On ne peut pas à cet instant imaginer qu’il existe un vin blanc plus parfait que celui-là. Il n’y a pas l’ombre d’un défaut, un total équilibre en fait un vin complet, riche, onctueux et charmeur. L’accord avec l’épeautre est une totale réussite. Nous nous amusons à constater que dès lors que l’épeautre a disparu de l’assiette, le vin baisse d’un ton, confirmant à quel point le plat a rehaussé le vin.

Dès que l’ami conservateur sent le Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1984, il s’écrie : « c’est le premier miracle ». Car le parfum de ce vin est à se damner. On pourrait se contenter de le sentir, sans nécessité de le boire et ce ne sera pas le seul vin qui crée cette sensation de plénitude paralysante créée par l’odeur. On ressent un charme de folie avec ce vin. J’ai bu beaucoup de vins du Domaine de la Romanée Conti et beaucoup de plus titrés que celui-ci. Mais je ne crois pas avec été aussi physiquement touché et d’un tel enthousiasme. Le sentiment tactile de ce vin est quasi orgasmique, et je suis incapable de savoir pourquoi. Son équilibre, la salinité délicieuse, un ton cendré forcent mon entendement. Le canard a une chair ferme et juteuse qui est exactement ce qu’il faut pour prolonger l’extase.

Alors, que peut faire le Chambertin Joseph Drouhin 1959 que je suppose plus vraisemblablement de 1949, car j’ai les deux années et je n’ai pu lire que le « 9 », face à un tel miracle. Et voilà que je me mets à me demander si le chambertin ne va pas voler la vedette à son jeune compagnon de région. Car le nez est incroyablement enveloppant et le charme velouté est incomparable. Mais le Grands Echézeaux l’emporte par son côté canaille, renversant de subtilités inconnues. En contravention de toutes les classifications connues, ce vin de la Romanée Conti est une des plus grandes émotions que j’aie connues.

C’est difficile de se présenter après ces deux bourgognes, mais la Côte Rôtie Brune et Blonde Jaboulet Vercherre 1967 y arrive. Tout en lui est facile, de décontraction totale, avec une efficacité redoutable. C’est cela que j’aime dans les vins du Rhône quand tout paraît rond, intégré, au service d’un grand plaisir.

Le plus grand Fortia que j’ai bu, un 1943, m’a laissé un souvenir impérissable. J’attends donc beaucoup du Chateauneuf du Pape Château Fortia 1980. Hélas, une odeur de bouchon qui n’était pas perceptible à l’ouverture apparaît maintenant. Elle ne gêne pas le goût, d’autant que la morille arrive fort astucieusement à gommer ce défaut qui, selon mon ami conservateur, disparaîtra totalement. Mais ma tristesse est trop grande pour que je m’intéresse à ce vin, car je me sens trompé, puisqu’un tel incident ne se produit quasiment jamais lors de mes dîners.

Lorsque j’avais proposé à Joe la liste des vins de ce soir, il avait réagi en me demandant pourquoi je mettais le Bédat à ce stade du dîner. Elégant, il avait ajouté : « mais je vous fais confiance ». Or pour lui, Château Bédat, Podensac, Graves Supérieures 1959, cela signifiait rouge. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit apparaître un beau vin à l’or blanc. Divine surprise pour tous, et l’ami conservateur lance : « c’est le deuxième miracle », tant le parfum de ce vin est beau. Mais ce n’est pas lui. Le vin est charmant, agréable, et on ne peut pas imaginer à quel point ces vins d’appellations plus modestes sont capables de briller. Il n’a pas une énorme structure mais c’est fou ce que l’âge l’ennoblit. Sur un fromage de brebis, il brille beaucoup plus que sur un roquefort, trop marquant pour lui.

L’or du Château de Fargues Sauternes 1955 est celui d’armures royales. Jean-Claude, le maître d’hôtel de toujours, sympathique et efficace, a sans doute mal compris, car sur ce vin nous ne recevons que la tarte au fraises qui raccourcit spectaculairement le Fargues, vin absolument délicieux. Ce vin est d’une année brillante et je ne peux pas m’empêcher de penser à l’Yquem 1955. Le Fargues est moins puissant mais extrêmement fin et subtil. Equilibré et charmeur c’est un sauternes d’un aboutissement certain.

C’est seulement sur le Château Rayne-Vigneau Sauternes 1916 que le dessert aux agrumes est servi et tout le monde comprend instantanément que ce dessert est fait pour le Fargues. Le mariage est spectaculaire et ce sera le plus brillant de la soirée. Le nez du Rayne-Vigneau est le deuxième miracle. Une nouvelle fois, nous sommes paralysés par un parfum qui rend presque « inutile » (mais nous savons que non), de porter le vin à nos lèvres. L’or du brun est un peu foncé, à peine gris, évoquant un miel dense. Le parfum évoque le miel, le caramel et les fruits confits, et les petites madeleines sont de précieux auxiliaires du génie de ce vin. Il est absolument unique. J’ai bu des centaines de sauternes de plus d’un demi-siècle, mais jamais je n’ai eu cette sensation avec autant d’intensité : le goût est mentholé et en bouche l’image est verte, de feuille de menthe. La fraîcheur est incroyable. La sensation créée par ce vin est inouïe, car c’est une plongée dans un inconnu gustatif.

Il faut maintenant voter, et sur les douze vins, trois seulement n’auront pas de votes. Ma fierté est immense quand je constate que six vins sur les neuf votés ont récolté une place de premier. Il y a donc six vins qui ont pu prétendre à la victoire. Le Rayne Vigneau 1916 a récolté quatre places de premier, le Fargues 1955 en a eu deux ainsi que le Diamant bleu 1964, et trois vins ont été nommés une fois premiers : le Besserat de Bellefon 1966, le Haut-Brion blanc 1953, le Grands Echézeaux 1984.

Le vote du consensus serait : 1 – Château Rayne-Vigneau Sauternes 1916, 2 – Champagne Cuvée Diamant Bleu Heidsieck Monopole 1964, 3 – Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1984, 4 – Château Haut-Brion blanc 1953.

J’ai le même vote dans un ordre différent et l’ami américain vivant à Paris a voté dans le même ordre que moi : 1 – Château Rayne-Vigneau Sauternes 1916, 2 – Château Haut-Brion blanc 1953, 3 – Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1984, 4 – Champagne Cuvée Diamant Bleu Heidsieck Monopole 1964.

Certaines sensations sont inoubliables et je pense avoir été rarement aussi enthousiaste pour des vins de mes repas. Le plus bel accord est celui du dessert aux agrumes (merci Valérie Vrinat d’être venue me voir) avec le Fargues, suivi de la langoustine avec le Perrier-Jouët 1966. Le service est toujours aussi prévenant, motivé et efficace. La cuisine est d’une belle maturité. Dans une ambiance amicale et raffinée, ce fut un grand dîner, marqué pour moi par l’inoubliable saveur mentholée du Rayne-Vigneau 1916.

118ème dîner – photos des vins mercredi, 6 mai 2009

Champagne Besserat de Bellefon Brut 1966

Champagne Perrier-Jouët réserve cuvée extra brut 1966

Cuvée Diamant Bleu Heidsieck Monopole 1964

Vin Nature de Champagne, Caves Prunier, vers années 1920

Château Haut-Brion blanc 1983

Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1984

Chambertin Joseph Drouhin 1959 (ce pourrait bien être un 1949. A voir)

Côte Rôtie Brune et Blonde Jaboulet Vercherre 1967

Chateauneuf du Pape Château Fortia 1980

Château Bédat, Podensac, Graves Supérieures 1959

Château de Fargues Sauternes 1955

Château Rayne-Vigneau Sauternes 1916

118ème dîner au Taillevent – ouverture des vins mercredi, 6 mai 2009

Les vins, avant leur ouverture

La table est déjà prête avant que je ne commence à ouvrir les vins

Ce qui m’étonne, c’est que le Grands Echézeaux n’a aucune marque distinctive sur le bouchon qui est neutre. L’autre bouchon est celui du Chateau Fortia 1980 qui, hélas, a laissé un goût au vin, non décelé à l’ouverture.

La divine surprise, c’est que le Haut-Brion blanc n’est pas un 1983 comme annoncé, mais un 1953 ! Divine surprise !

La capsule du Château Bédat 1959 et d’une rare beauté, plus noble que celle de la Côte Rôtie 1967 qui fait plus roturière.

La capsule du Chambertin Joseph Drouin 1949 (c’est 1949 contrairement à mon annonce d’un 1959) a beaucoup plus souffert que celle, absolument magnifique, du Chateau Rayne-Vigneau 1916.

Les deux faces du beau bouchon de Fargues 1955

Le bouchon de la Côte Rôtie 1967 a vieilli un peu plus vite que la moyenne. On reconnait le "16" du Rayne Vigneau 1916.

Beaucoup de bouchons m’ont donné du mal pour les extirper sans faire tomber de liège. A droite le bouchon du vin de champagne des années 20, avec le fin muselet qui le retenait dans la bouteille. L’adresse de la Maison Prunier est marquée sur le bouchon.

118ème dîner au Taillevent – photos du dîner mercredi, 6 mai 2009

La montée d’escalier conduisant à la salle lambrissée de grande élégance

Langoustine royale croustillante, marmelade d’agrumes au thé vert

Saint-Pierre clouté au basilic, saveurs anisées

Epeautre du pays de Sault en risotto aux girolles

Canard de Challans rôti aux navets

Mignon de veau de lait rôti aux morilles

Fromages de nos provinces

Fine tarte aux fraises des bois

Le dessert aux agrumes, ajouté grâce à Valérie Vrinat, qui produit le plus beau des accords avec Fargues 1955

La miraculeuse couleur du Chateau Rayne Vigneau 1916

La table en fin de repas

Revue de l’Hôtel Costes mercredi, 6 mai 2009

La revue des hôtels Costes consacre une page à mes activités dans le domaine du vin.

Je ne sais pas où l’on peut se procurer cette revue, mais c’est peut-être l’occasion d’aller la lire dans les confortables fauteuils d’un de leurs établissements.

L’article a été écrit par Antoine Laurain, jeune et sympathique écrivain au style enlevé, qui a écrit récemment "Fume et Tue", et va sortir un roman tout prochainement où un vin de légende sera l’un des acteurs de l’intrigue.

Cuisine moléculaire – article du Monde 2 du 2 mai 09 samedi, 2 mai 2009

ARTICLE DU MONDE 2

Le blog est cité dans cet article car j’ai mentionné les malaises de mon épouse lors d’un dîner au restaurant El Bulli.

Mon compte-rendu sur le blog est le récit de ce qui s’est passé, sans vocation à entrer dans une polémique. J’avoue être gêné de voir mes propos repris dans des articles, car je ne suis porteur d’aucune thèse.

Prenons l’exemple du vin : je décris ce que j’ai goûté, et je livre mes sensations, sans jamais vouloir faire de mes propos une vérité intangible. Et en aucun cas je ne veux jouer le rôle de l’expert qui dit la vérité. C’est mon goût que je décris, rien d’autre.

Il en est de même de cet incident. Il est raconté. Le récit ne se veut en aucun cas militant. Je ne peux pas empêcher qu’on s’y réfère, mais ça me gêne.

Fort heureusement, le journaliste a rapporté tout le bien que je pense de la cuisine créatrice de Ferran Adria. A d’autres instances que moi de juger de sa dangerosité. Le récit d’un fait ne m’oblige en aucun cas à m’engager pour ou contre.